なぜ九州の人たちは、焼酎を愛し続けてきたのか。

焼酎は、人と風土が醸すもの。

九州の気候風土から紐解く、個性豊かな焼酎文化。

言わずとしれた焼酎どころである九州。

焼酎業界において、出荷量上位の蔵のほとんどが九州に本拠地を置いており、各県ごとに独自の焼酎文化が形成されている。

そもそもなぜ九州で焼酎文化が根付いたのか、各地域の焼酎文化にはどのような特徴があるのか、そして、これからどのような未来が描かれていくのか。

歴史学者であり、鹿児島大学や志學館大学で焼酎学講座などの教授も務める原口泉氏に話を聞いた。

「気候風土が独特であること。これが九州に焼酎文化が広まり、深く根付いた理由のひとつです」

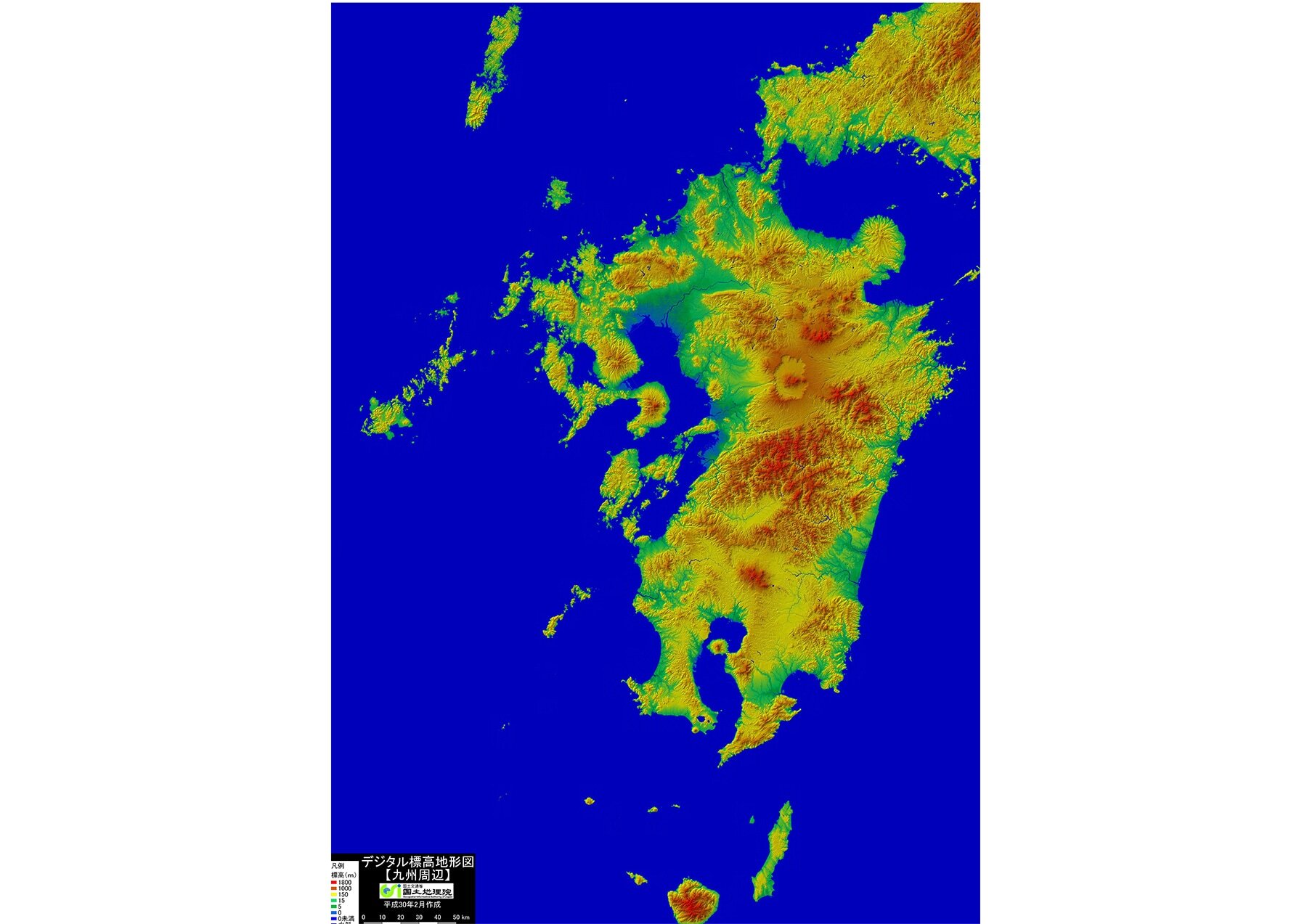

九州はどの県も豊かな自然に恵まれている。中央部から南にかけては、九州を分かつように九州山地が連なっており、鹿児島の県南から日向灘の東の沖合には黒潮の流れがある。黒潮は九州山地の南東に多くの雨をもたらし、常緑樹の森を育ててきた。

こうした気候風土がもたらす多種多様な農作物によって、土地ごとの食文化が形成され、焼酎の原料にも影響を及ぼしたのだ。

九州南部は芋焼酎が主流である。原口氏いわく、薩摩藩の人々がさつまいもで焼酎を造ったのは、苦肉の策だったという。

「薩摩藩で芋焼酎造りが始まったのは18世紀初め。当時、米は貨幣と同じくらい貴重でした。だから米ではなくさつまいもを使ったんです」

九州南部は、火山灰土壌で形成された水はけのよいシラス台地である。稲作には向いていない一方で、さつまいも栽培には適していたため、さつまいもが豊富に採れた。そのため九州南部では芋焼酎が造られ、根付いていった。霧島酒造の工場がある都城市も、宮崎県と鹿児島県の県境にある霧島連山の麓に広がる地域であり、さつまいもの生産が盛んである。

九州北部に麦焼酎が多いのも、同じような理由だ。壱岐は元々農業に適した立地であり、米も麦もよく採れていた。しかし米は年貢として納めなくてはならなかったため、庶民の主食となっていたのは麦だった。その結果、麦が焼酎の原料に使われるようになったのだ。

九州の中でも山間部から海岸部まで変化の多い地形をなす宮崎県は、焼酎の種類もバラエティ豊かだ。都城市などの南部山沿いの地域ではさつまいもが、南部平野部に位置する宮崎市などでは米が、高千穂町や椎葉村といった北部山沿いの地域ではソバやトウモロコシなどが作られてきた。そのため、ひとつの県で様々な原料から造られた焼酎が親しまれている。

「お酒ほどその地域の風土と文化が詰まっているものはない。だから楽しいんですよね」

原口氏は笑顔で語る。

また、微生物の生育に適した高温多湿の気候も焼酎文化が根付いた要因の一つである。

九州では古くから醤油、味噌、米酢などのさまざまな発酵食品がつくられ、それが食文化として根付いている。焼酎造りも、そうした麹文化の上に根付いていったものであろう。

さらに、温暖な気候は意外な側面でも焼酎文化に影響を与えていると原口氏は語る。

「温かいと、外でも宴会ができるんですよね。だから九州は歌や踊りなど芸能文化が盛んで、そういう文化のそばには、いつもお酒があるんですよ」

特徴的な気候風土、それによって文化が形成されるなかで、焼酎は人々の生活に欠かせないものとして存在してきたのだ。

これからさらに焼酎文化を広めていくために、霧島酒造にはどのようなことが求められるのだろうか。

「今も積極的に行われていることだと思いますが、新しい味と香りへの挑戦をこれからも続けるとともに、そういった繊細な味わいが分かる消費者を育む必要があると思います」

“消費者を育む”。

それは、焼酎をただ売るだけではなく、焼酎を取り巻く文化も含めて、商品の魅力を伝えることだと言う。

例えば、世界中で愛されているシャンパンには焼酎と共通点がある。シャンパンもまた気候風土や地域の文化に根差した伝統的な製造方法で造られているのだ。

「シャンパンと名乗ることができるのは、フランスのシャンパーニュ地方で造られたスパークリングワインだけ。その希少性や独自の文化は世界で評価され、産地である『シャンパーニュの丘陵、メゾンとカーヴ』はユネスコ世界遺産にも登録されています。独自の文化という観点で見ると、焼酎もそれに負けない個性がある。これからも、良い意味で頑固に、それぞれの地域の特長を残していけると良いと思います」

2024年12月に、日本の恵まれた気候風土により育まれた麹菌を使った酒造りの技術と知識が、「伝統的酒造り」として、ユネスコ無形文化遺産に登録された。

もちろん焼酎も、その土地の風土や文化、地域との結びつきによって造られるお酒のひとつである。

焼酎文化を世界に広め、愛されるものとして未来へつないでいくために何をすべきか。

新たな目標を見据えつつ、霧島酒造の挑戦は続く。

※20歳未満の方へのお酒に関する情報の共有はお控えください。